BLOGBLOG

浴室とトイレの話

先日、衛生設備機器メーカーの新商品セミナーに参加いたしましたが、ユニットバスやトイレの進歩の速度に驚くばかりです。

さて、こんなことがきっかけで浴室とトイレの話をしてみたくなりました。

日本は海外の人から世界でも最も清潔な習慣を持った国の一つとして知られています。

今から500年前の大航海時代の船乗りは、ヨーロッパでは1週間に1度しか水を浴びる習慣が無い時代に、毎日のように入浴を行う日本人に感銘を受けたようです。(鎌倉時代には町湯という銭湯が有った)さらにベルサイユ宮殿にもトイレが無かった時代に日本では、鎌倉時代から農業の取組の延長として汲み取り式トイレが普及しておりました。当時、ヨーロッパでは汚物を窓から道路に投げ捨てていたり、入浴が一般的で無い為に香水が発達したという話を聞いたことがあります。

このように古い時代から日本人は世界的にも高度な衛生感覚を養う文化が根付いて、現在に至っているようです。家に上がる前に靴を脱ぐという畳の文化もその流れのような気がいたします。現在の日本の浴槽であるユニットバスや高性能なシャワートイレ(もともとはアメリカが医療用として開発)などは日本人で無ければ発想出来ないものでしょう。海外から来日した外国人が日本のトイレにほれ込み購入したというニュースは良く耳にします。

日本の浴室はユニットバスが標準装備として現在では一般的ですが、約50年前の1964年東京オリンピック開催を前にホテルニューオータニが17ヶ月(当時通常36ヶ月)で建物を建設する必要に迫られ、その難題を解決するために開発されました。その当時、機能重視だったユニットバスが進化し、現在では入浴時の安らぎや清掃やメンテナンスの安易さを追求した居住空間の一部としての存在になっています。

例えば、浴槽の身を預けるような形状、床の冬でも温かく柔らかな感触、マッサージ機能や美容を意識した多機能シャワー、ボタン一つで床や浴槽を清掃・除菌する機能などが存在します。他にも室内暖房・感想機能はもちろんですが、温水を肩に落とす機能とか、最近では照明システムを駆使してリラックス空間を演出するなど各メーカーにより様々な提案がなされています。

- 自動清掃・消毒

- 打たせ湯

- リラックスアイテム

話は変わりましてトイレの歴史は非常に古く、世界では今から約4000年前の古代バビロニアのテル・アルマルの遺跡で水洗式のトイレが発掘されています。中国でも文献により4500年前に水洗式トイレがあったことが推測されています。日本では、正確には不明ですが、縄文前期(約7000年前頃)に川岸に杭を打って板を渡し、桟橋のようなトイレの跡が発見されています。これが『川屋』とよばれ、その後紀元3世紀~4世紀にかけて屋内に川の水を導入した形態になり、『厠』になったという説もあり、正に自然を利用した水洗トイレですね。平安時代になると貴族は『樋殿(ひどの)又は樋箱(ひばこ)』と呼ばれる携帯型トイレを使用するようになり、このトイレの前面の『衣かけ』が『金隠し』になったということです。

- 中世のトイレ

- 樋箱

鎌倉時代になると幕府が米と麦の二毛作を奨励したことを背景に汲み取り式のトイレが登場します。二毛作をするためには、土地が痩せないようにするためため、汲み取り式トイレを整備して、そこで蓄えたものを肥料として利用するようになったわけです。江戸時代になると、汲み取り式のトイレはさらに普及し、江戸の町では、近郷の農家による野菜と肥料の物々交換や立派な“商品”として有料で取引されるようになり、河川を利用して関東各地へ運びだされました。

明治時代になると今までの和風トイレから、便器に腰を掛けるタイプの洋式トイレがぼちぼち採用されるようになりましたが、ほとんどが汲み取り式のトイレでした。明治中期に水洗洋風トイレを輸入しましたが、上下水道や下水槽の整備が整っていない為普及しませんでした。そして、関東大震災後や太平洋戦争後に上下水道や浄化槽の整備が進み、アメリカ軍の占領下の元水洗洋風トイレが普及し始めます。これが、日本の洋風水洗トイレの本当の始まりと言えるでしょう。

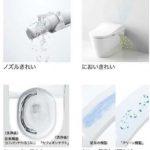

現在では一般世帯での普及率が80%を超えている「温水洗浄便座」をはじめとして、「自動脱臭機能」や、「抗菌機能」「人を感知すると自動でフタが開く機能」「トイレの自動洗浄機能」など、衛生的な機能も次々と開発され、海外では、今でもあまり見られない先進的なトイレとなっています。

話がずいぶんと長くなってしまいましたが、浴室やトイレの歴史から最新の国産ユニットバスやトイレの機能が、如何に進化しているかを纏めてみました。私ども設計や施工の立場として、ただ高級であるとか便利で性能が良いという理由だけで判断するのではなく、進化し続けるユニットバスやトイレをお客様のニーズに合わせてお勧め出来る様、常に新しい情報を収集する努力をしていく必要を今更ながら感じております。

BY NOGUCHI